こんにちは。

コープデリ暦5年、子供時代を含めると利用歴は合計20年以上になる、ブログ管理人です。

コープデリを使い始めてから数か月間、一つだけ不便に感じていたことがありました。

旅行などの長期不在の時にもカタログが玄関(又はポスト)に掛けてあって防犯上心配。

ということです。

そこで、配達員さんに相談したところ、「WEBに切り替えるといいですよ」とのこと。

紙のカタログだけではコープデリの便利な部分を十分使えていませんでした。

ということで今回の記事は、「WEBへ切替方法」と「カタログをWEBに切り替えたらこんなに便利だった」という経験談を書いていきます。

カタログをWEBに切り替える方法

まず最初にカタログをやめてWEBに切り替える方法を簡単に解説します。

流れは以下の通りです。

- コープデリのwebサービス「コープデリeフレンズ」に利用登録をする

- コープデリeフレンズのマイページでカタログの停止申請をする

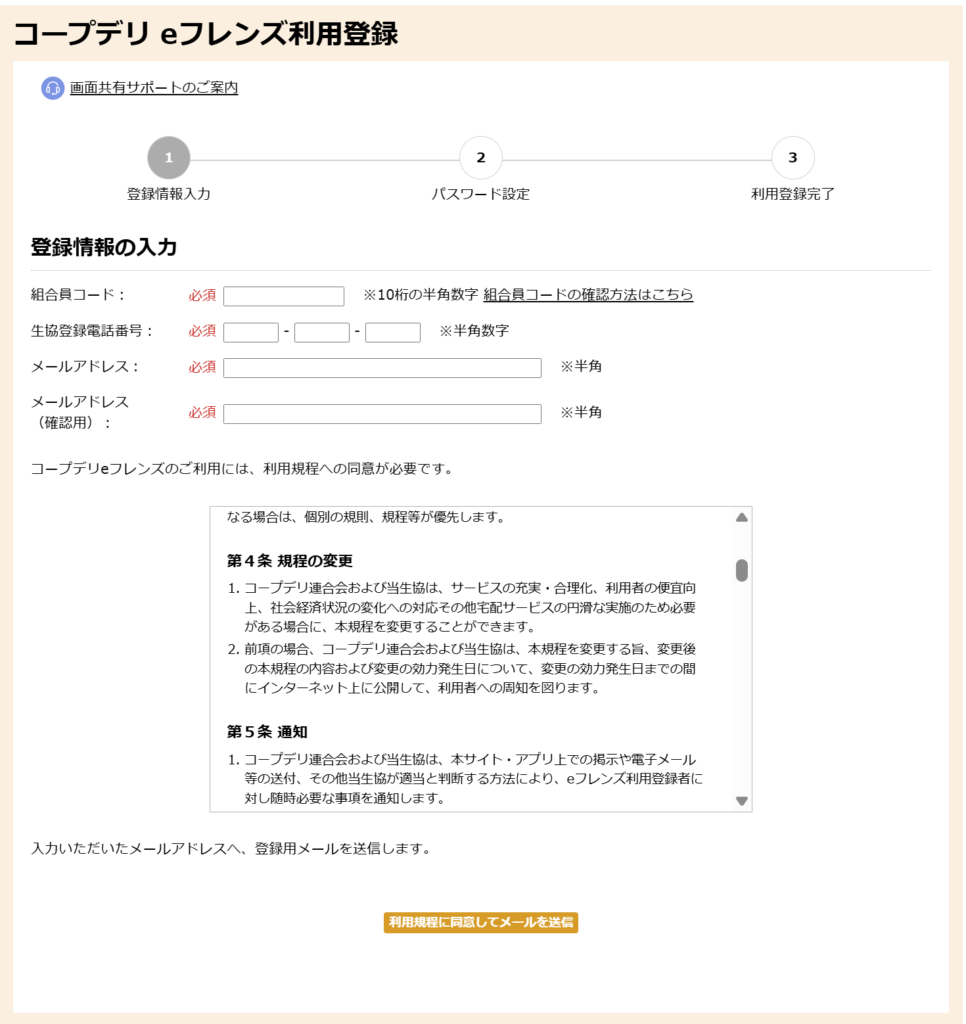

コープデリeフレンズに利用登録をする

それではまず、コープデリeフレンズの公式ホームページにアクセスします。

>> コープデリeフレンズの公式ホームページはこちら

画面右横の「eフレンズ利用登録」をクリックします。

必要事項を入力し、「利用規約に同意してメールを送信」をクリックします。

入力したメールアドレスへメールが送信されますので、書かれている手順に従って登録を進めてください。

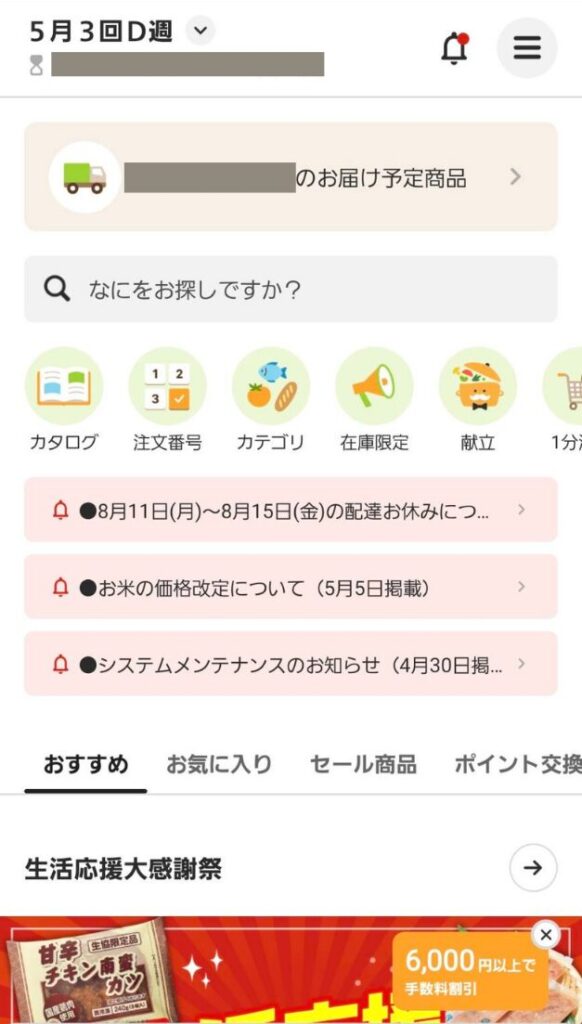

利用登録が完了したら、注文はコープデリeフレンズで行えます。

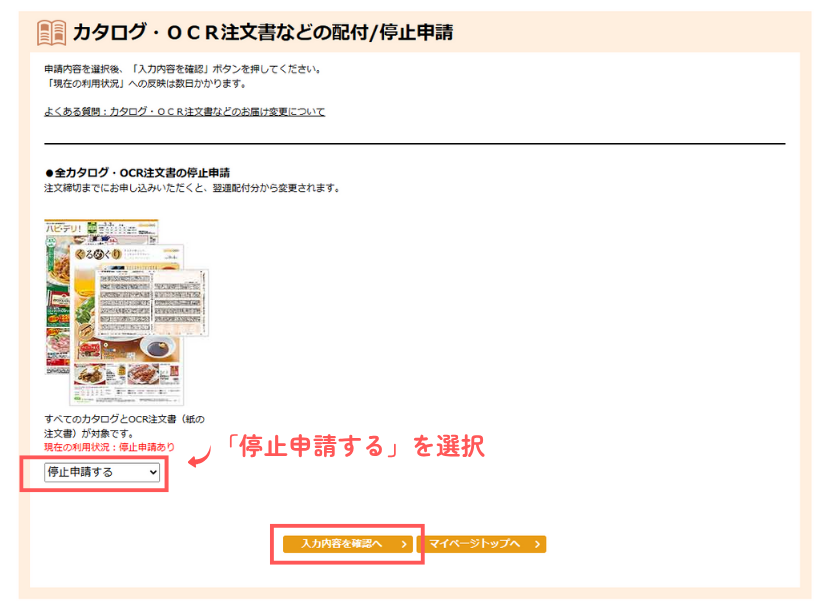

コープデリeフレンズのマイページでカタログの停止申請をする

利用登録が完了したら、マイページを開きます。

続いて、画面下の「カタログ・OCR注文書などの配布/停止申請をクリックします。

次の画面で「停止申請する」を選択し、「入力内容を確認へ」へ進みます。

最後に申請の内容を確認し、「この内容で申し込む」をクリックして完了です!

カタログは翌週分から停止されます。

【経験談】カタログをWEBに切り替えたらこんなに便利だった10選

それではカタログをWEBに切り替えたらこんなに便利だった10選を紹介します。

一つずつみていきましょう。

口コミが見られる

食材宅配のデメリットの1つに「実物を見ながら選べない」ということがあると思います。

しかし私はコープデリでそういったデメリットを感じたことがありません。

口コミは星の数とフリーコメントで表示されるのですが、この口コミがとても使いやすいです。

※webとアプリで閲覧可能

そもそも星5つ中2つとかの商品もあるので、そういう場合は注文しないですし、フリーコメントが結構正直に書かれているので、口コミを見て注文すると失敗がほぼないです。

例えば、この間「豆干絲(トーカンスー)」という食材を発見したのですが、普通初めての物を見ても「なにこれ美味しそう。買おう!」とはならないですよね。

なぜこの時買ってみようと思ったかと言うと口コミで絶賛されていたからです。

実際に食べてみたらとっても美味しくて「こんな食材があったのか」とびっくりしました。

それにスーパーでは口コミを見ながら買えないのですからね。新鮮ですし、楽しいです。

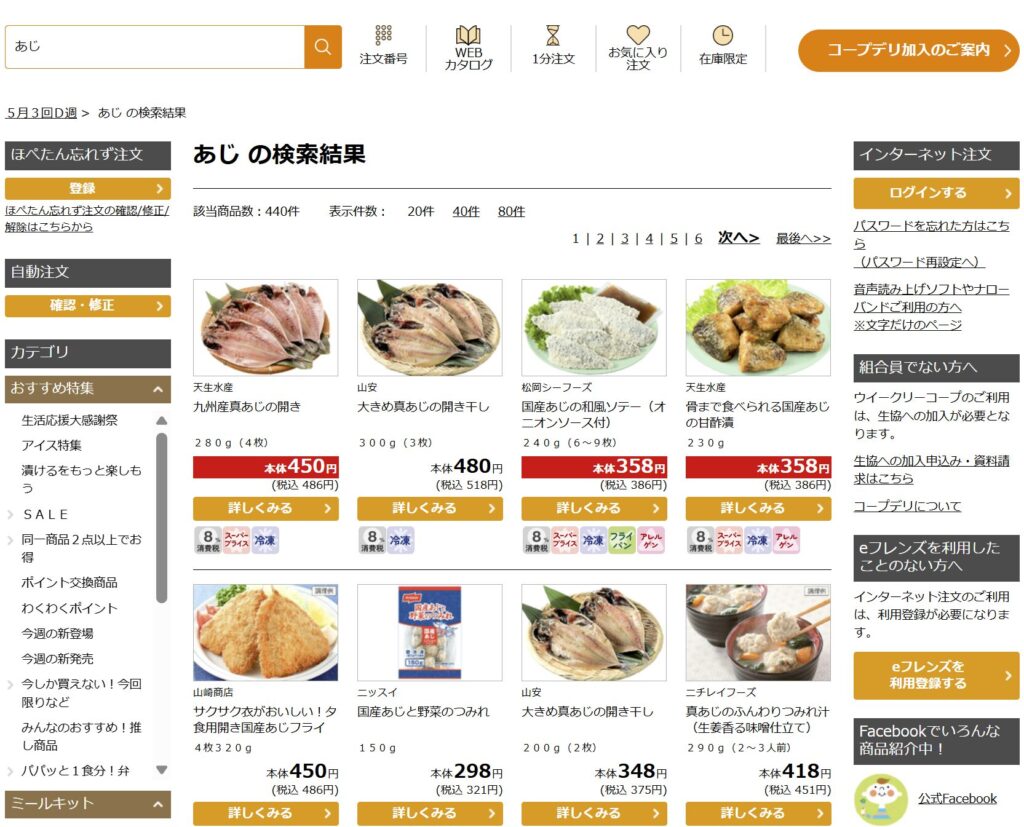

検索できるので商品が探しやすい

商品を検索できます。

例えば「あじ」を検索するとこんな感じで様々な状態のあじが出てきます。

WEBサービスなので当然と言えば当然なのですが、紙のカタログの時を考えるとめちゃくちゃ便利です。

セール品がまとめて見られる

こちらもWEBサービスとしては当然なのですが、セール品がまとめて見られます。

今安くなっている商品の中から選べてとても便利です!

お気に入り登録できる

気になった商品を「お気に入り」に登録できます。

コープデリは6000品目以上の商品があるので、気になった商品をお気に入りに登録しておくと、後々便利です!

自動注文・ほぺたん忘れず注文ができる

注文のし忘れを防ぐために「ほぺたん忘れず注文」「自動注文」という機能があります。

これらの機能を使うことでよく利用する商品の注文のし忘れを防ぐことができます。

商品が次にいつ注文可能か調べて先どり注文ができる

コープデリの商品はすべてが毎回注文できるわけではありません。

そういう時は商品の詳細画面から次にいつ注文できるかを確認できるのですが、もし次注文できるのが3週間後だった場合でも、先どり注文ができます。

そうすると3週間後でも注文を忘れることがないので、とっても便利です。

過去に注文したもの(履歴)を見られる

こんな感じで、過去に注文したもの(履歴)が知りたいということ、よくありませんか?

webだといつ何を注文したか、過去の履歴がすぐに見られます。

配達が来た後でも注文できる(注文期限が少し遅い)

以下、紙の注文書の場合とwebで注文する場合の注文期限の例です。

| 配達日と注文期限の例 | 紙の注文書 | webで注文 |

|---|---|---|

| 配達日 | 火曜日の午後 | 火曜日の午後 |

| 次週の注文期限 | 火曜日の午後(配達員さんに手渡し) | 木曜日の午前2時まで(=水曜日の深夜) |

紙の注文書は配達員さんにお渡しするので、次週の注文は今週の商品が来る時までに記入する必要があります。

そうすると、注文のし忘れや、2回同じものを注文してしまったりすることが我が家ではよくありました。

先週何を注文したか控えていればよい話なのですが、毎週そこまでするのも大変です。

その点、webの場合は配達日の翌日深夜まで注文が可能です。

なので、今週の配達が来た時に「この商品注文するの忘れてた!」「重複して注文しちゃってた💦」と気づいたら翌日深夜までに修正すれば大丈夫です。もちろん配達後に全ての注文を入れても大丈夫です。

こんな感じで、注文期限が少し遅いのは結構大きなメリットです。

(アプリもあるので)外出先からでも注文できる

PC又はスマホアプリで外出先からでも注文ができます。

専門ショップを利用できる

webサービスに登録する1番のメリットと言ってもいいかもしれません。

コープデリのwebサービス「co-opdeli eフレンズ(インターネット注文」に登録すると、様々なサービス(専門ショップ)が利用できます。

実際に、我が家では換気扇クリーニングを何回も使っています。

換気扇クリーニングを含め、ハウスクリーニングは生協の提携店が実際のサービスをしてくれます。

自分で業者さんを選ぶ必要がないですし、ちゃんと生協が選んだ提携店であるという安心感があります。

また、本・CDが5%OFFで購入できたり、生活雑貨や洋服、医薬品も購入できます。

というわけで、以上、「コープデリのカタログをWEB(アプリ含む)に切り替えたらこんなに便利だった10選」でした。

おわり

いかがでしたでしょうか?

今回は、コープデリの「カタログをWEBに切り替える方法」と「切り替えたらこんなに便利だった10選」を紹介しました。

今回の記事がカタログからWEBサービスに切り替えるかどうか迷っている方の参考になりましたら幸いです。

今回の記事は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。