こんにちは。

はらまき集め人です。

基本的には腹巻き周りのアイテムを紹介するブログですが、「元気に過ごしたい!」という大きなテーマのもと雑記も書いていこうと思います。

今回は、ここ数年ハマっている私の「散歩」のお話です。

大きく言うと植物散策なのですが、私の場合は結構真剣に散歩をしていて、時には「活動」といっていいくらい(自分のさじ加減ですが)アクティブでワクワクがある散歩です。

心身の健康にもいいこと尽くしの趣味だな~と思っているので、その真剣な散歩の仕方について書いていきたいと思います。

私はこの散歩を勝手に「この木何の木ゲーム」と言っています。

この木何の木ゲーム

「この木何の木ゲーム」は名前の通り、目に入った木が「何の木か」を当てるゲームです。

ゲームといってもルールを作っているわけではなく、その辺の木の名前を全部当てていくというだけです。

それだけなのに、めちゃくちゃ楽しくて夢中になります!

きっかけはコロナ禍でした。

休日何もすることがなくなった私は、道を歩いてる時、ふと思いました。

もし全部の木、植物の名前や生態が分かったら、道を歩いてるだけでめちゃくちゃ楽しいのでは?

ちょうど今みたいに3月~4月にかけて新芽が出てきたり花が咲き始めたりしていた時期でした。

そして図鑑など色々調べた結果、葉っぱの形からその木の名前を検索できる本があることを知りました。

楽しみ方【初級編】

いいこと尽くしの趣味ではありますが、難点があるとすれば本が必要ということですね。

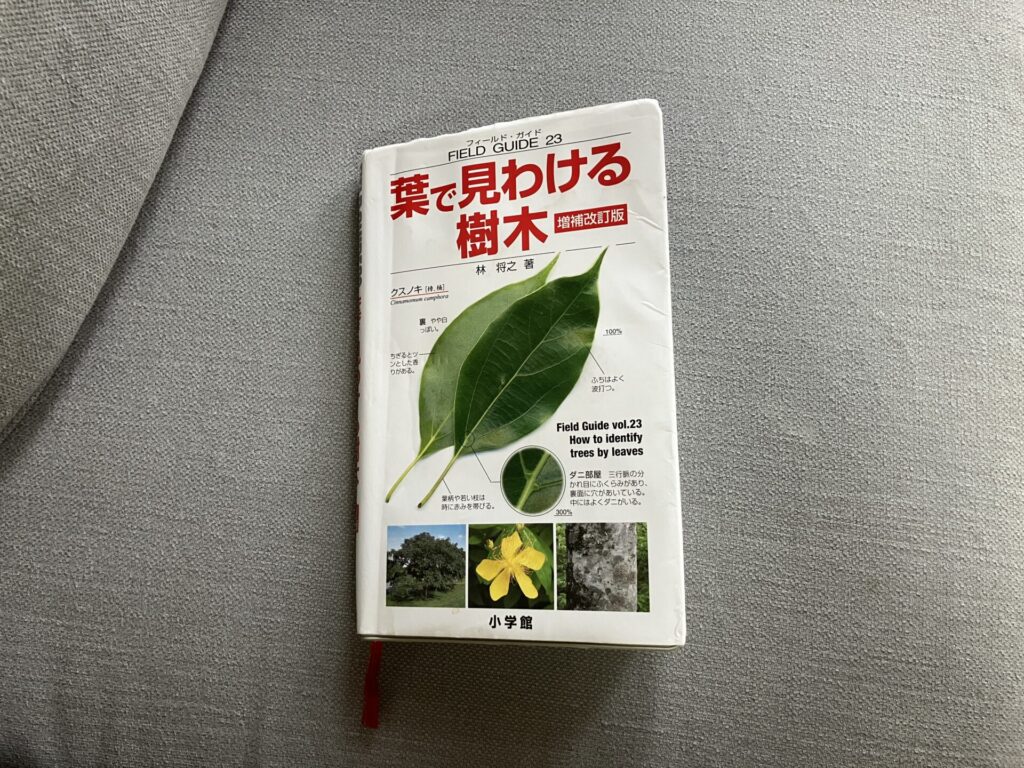

私のこの木何の木ゲームはこちらの本を使います。

使い古しているので、ボロボロです💦

こちら、葉っぱの特徴から何の木かを調べられる木の辞書のような本です。

普通の図鑑だと名前や性質からしか検索ができないので、「いやそもそも名前も性質もわからん」と思ってた私としては図鑑を使うのはハードルが高かったです。

でもこれだと、葉っぱさえあれば検索できます。

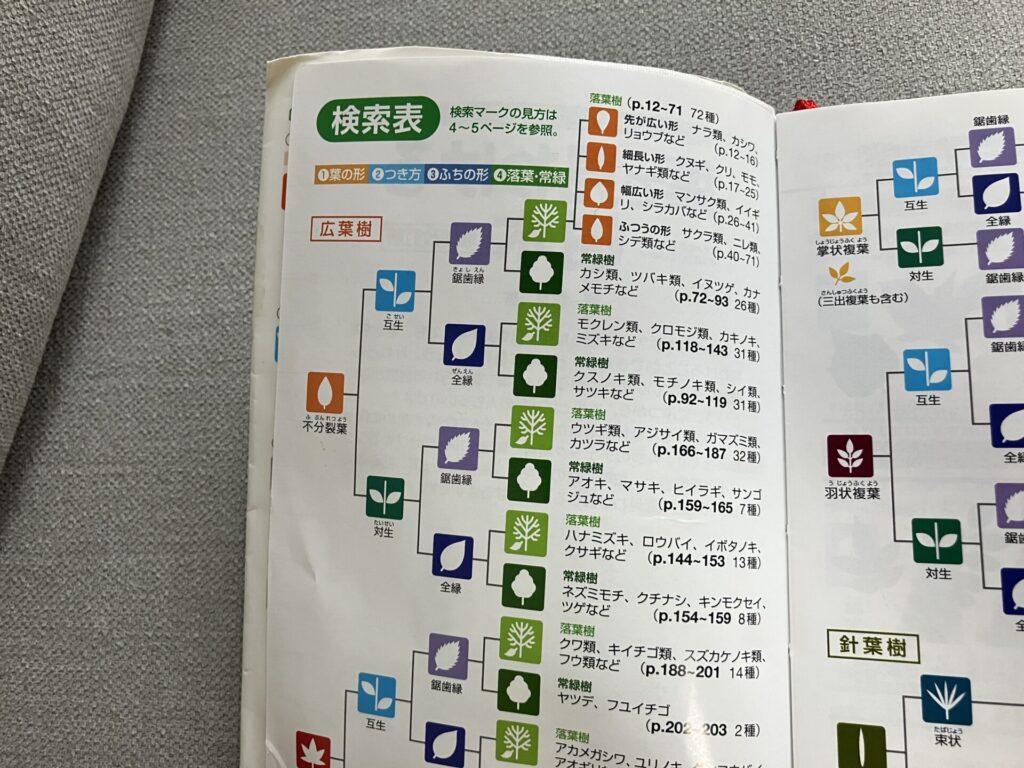

こんな感じで検索表があるんですね。

簡単な流れはこんな感じです。

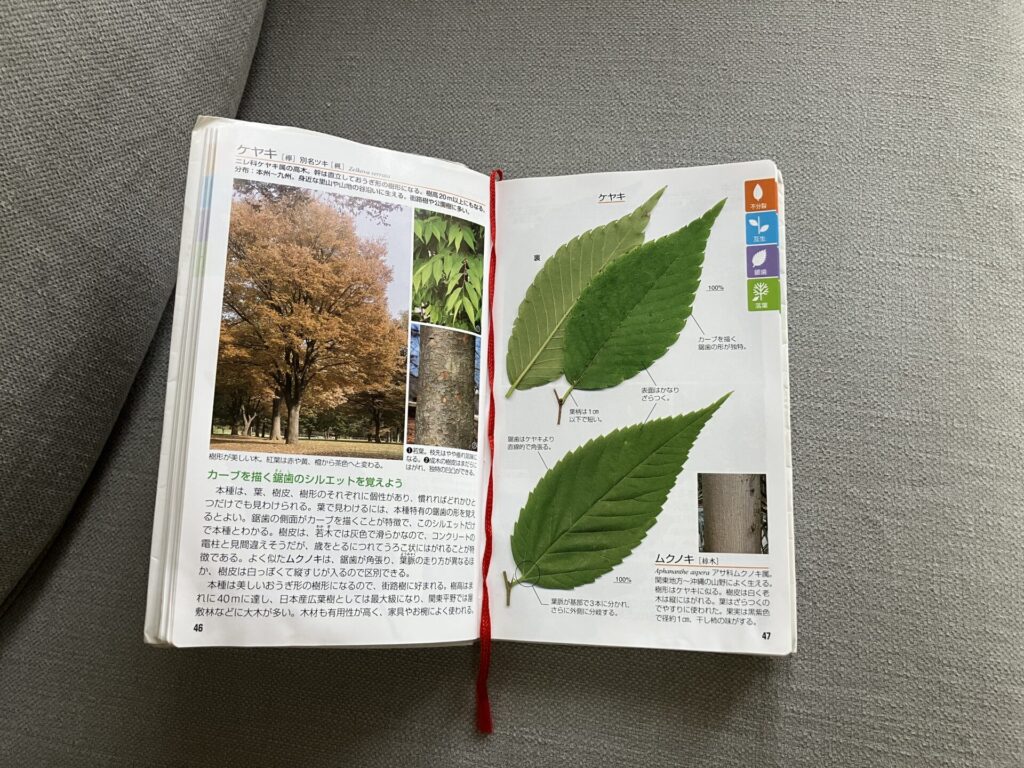

- 「なんか知らない木ある!」

- 「縁はギザギザ、葉のつき方は交互になってる、そんで落葉樹ねー、なるほど(本で検索する)」

- 「似てるけどちょっと違うかも、これかな、うーん。枝も見てみるか、触った感じはこうねー、匂いは、、」

- 「おお、あった!これがケヤキかー。おおこれが、ケヤキか!」

- 「あれ。ムクノキと似てる、そうだ、ムクノキも探しに行こう!」

この流れ、想像以上にめちゃくちゃ楽しいです。

辞書を引く楽しさもありますし、辞書を引いた先に現物と同じ葉っぱが出てきた時の興奮が大きいです。(笑)

この本は約430種の樹木を網羅しているので、都内の公園だったらほぼほぼこれでわかると思います。

私の場合、毎週末これを持って近所の公園をうろうろしてたのですが、半年で大体8割くらいは何の木か見分けられるようになりました。

気が付くと2時間経ってたってこともしょっちゅうでした!

しかもいいことしかないです。

書き出してみると趣味としてとっても優秀ですね🌟

ちなみに、、

今はスマホのアプリで写真を撮ればすぐ何の木かわかるのでは??と思ってしまった方、、

その通りです。

私は「picture this」というアプリを使っていますが、かなりクオリティーが高くて写真をとれば一瞬で判別できてしまいます。

しかし、自分で特徴を捉えて辞書で引いて、名前が分かった時の何とも言えない楽しさは得られないです。

アプリを否定しているわけではなく(実際アプリはよく使います)、ゲームとしてはということですね。

なので、どうしてもわからなくても「スマホは使わない、わからないならわからないままその日は帰る」がこの木何の木ゲームを楽しむコツです。

誘惑に負けなければ、ワクワクは持続します。

楽しみ方【中級編】

ここでは、この木何の木ゲームの観点で素晴らしい場所を3か所ピックアップしました。

樹木を大体覚えてしまうと、近所のどこに何の木があるか頭に入ってしまって、「この木何の木ゲーム」としては成り立たなくなってくるんですよね。

そんな時に実際に行ってみて楽しかった場所です。

首都圏在住でない方すみません。近場で十分です。首都圏だと自然が少ないのでどういうとこに行ったの?と思う方もいると思い例として挙げてみた次第です。

良い力試しにもなりました。

ちなみに、ここまで来ると最初に紹介した本では網羅できなくなってきます。

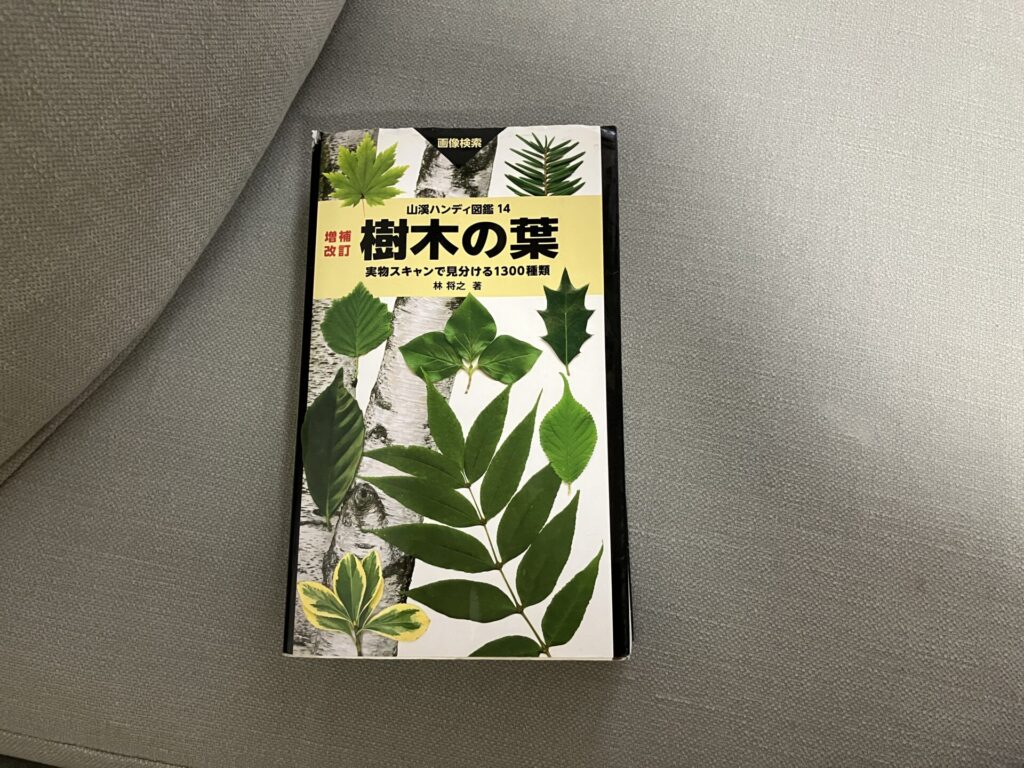

ということで今は私はこちらの本を使っています。

最初に紹介した本と同じ方が書いていて、約1300種の樹木が載っています。

私はもうこちらの本でないと満たされないので重くても、この本を持ち歩いています。

ただ、こちらは値段もある程度しますし、重いので、これから始める方には向きません。

さらに、この頃になってくると双眼鏡があると便利です。

というのも、いい公園であるほど、樹齢が長くて木が大きいです。

そうなると葉っぱが肉眼で見られる位置にないんですね。そうした時は双眼鏡で葉っぱを確認して何の木か判別したりしてします。

もうここまでくると世界中どこに行っても楽しいですね👍

世の中知らない植物は膨大にありますので、永遠に楽しめます!

楽しみ方【上級編】

これ以上何があるの?という感じですが、とっておきのイベントがまだあります。

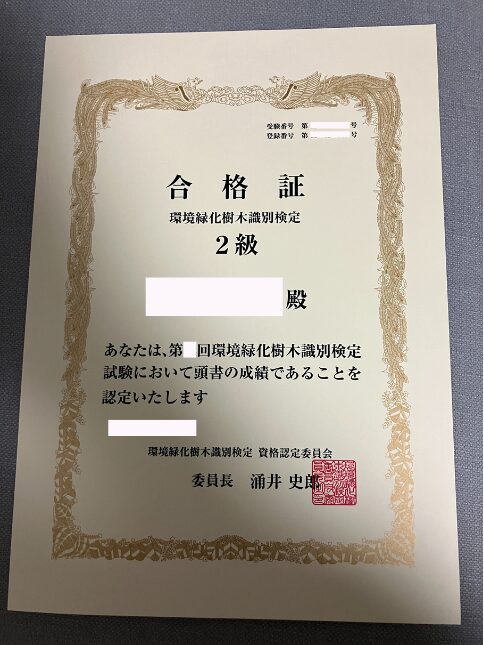

それは、一般社団法人日本植木協会が主催する「環境緑化樹木識別検定」です。

自分の机に次々の樹木の枝が回ってきて、それを一つ一つ何の木か回答していきます。

なんと100問あります!

これぞ「この木何の木ゲーム」ですよね!!😄

私も数年前に受けまして、結果は2級でした。

あと何点かで1級に届かず!!

また1級を目指す機会をもらったと思ってます。

言い忘れましたが、この検定、とっても楽しいです!

こんなにワクワクした検定はこれ以外ないです(笑)

ちゃんと準備ができた年にまた受けたいと思います。

おわり

この記事を書いているうちに、コロナ禍の緊張感がある毎日の中で「週末どこの木見に行こう?」ってとてもワクワクしていたのを思い出しました。

ワクワクが伝わったかどうかわかりませんが、万が一にでもこの記事を見て、趣味が増えた方がいらっしゃったらこんなにうれしいことはありません。

今回の記事は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。